España arde cada verano pese a contar con una de las legislaciones más avanzadas en materia ambiental de Europa. La brecha entre lo que dicen las normas y lo que ocurre en el terreno revela un problema estructural: leyes que no se aplican, recursos insuficientes y una gestión fragmentada. Este artículo analiza por qué el marco jurídico no logra detener la devastación de los incendios forestales y qué cambios serían necesarios para transformar la prevención en una realidad.

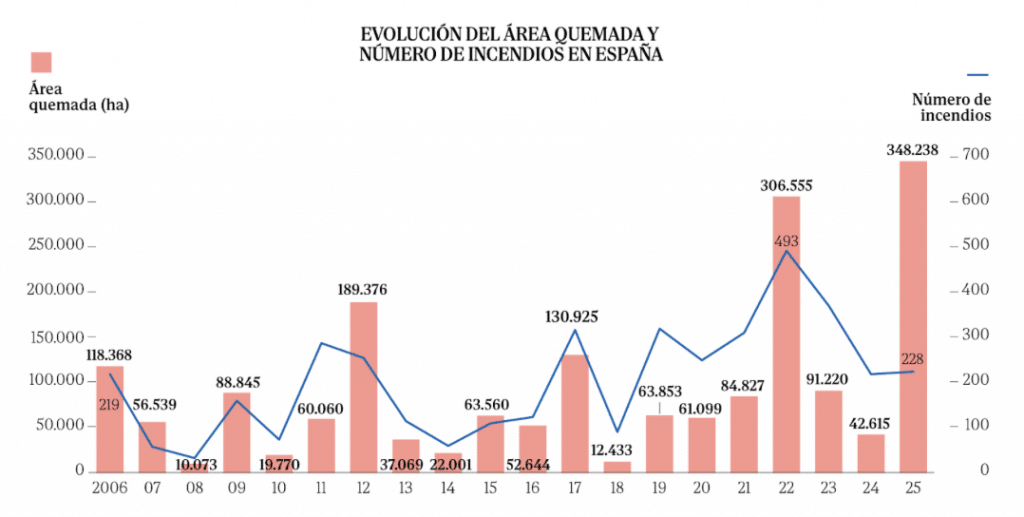

Cada verano, España vive bajo la amenaza del fuego. El año 2025 ha marcado un punto de inflexión social: los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), confirman que el país ha sufrido uno de los años más peligrosos en décadas en materia de incendios forestales, con cientos de miles de hectáreas arrasadas. Esta situación vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de un marco legal y de gestión más efectivo.

➡️ Te puede interesar: La geopolítica de los animales: conflictos fronterizos y diplomacia verde

Un marco legal insuficiente en España

El Código Penal castiga los incendios con severidad, sobre todo cuando ponen en riesgo vidas humanas: en esos casos las penas pueden llegar hasta 20 años de prisión. Cuando afectan a montes o masas forestales, las condenas van de 1 a 5 años de cárcel, que aumentan hasta 6 años si el daño es especialmente grave (gran extensión, ecosistemas protegidos o ánimo de lucro). Incluso se sanciona prender fuego a los propios bienes si con ello se busca un beneficio económico o se causa un riesgo al entorno.

En casos de negligencia grave, como una quema agrícola mal controlada, la ley también prevé castigos, aunque en un rango inferior. Además, se imponen multas económicas que pueden llegar a varios miles de euros.

Pese a este marco penal relativamente estricto, la práctica demuestra que las condenas no bastan para frenar los incendios: la dificultad está en la prevención, la vigilancia y la aplicación rigurosa de las sanciones.

A ello se suma la Ley de Montes de 2003, reformada en 2015, que prohíbe recalificar terrenos incendiados durante 30 años, salvo excepciones por ‘razones de interés general’. Estas excepciones, interpretadas de manera desigual por las comunidades autónomas, han alimentado sospechas de vínculos entre incendios y proyectos urbanísticos, debilitando una norma que en teoría busca proteger el monte.

➡️ Te puede interesar: Qué es la diplomacia verde y para qué sirve

Negligencias y malas prácticas

Más allá de los incendios provocados, numerosas negligencias agrícolas y forestales son responsables de un alto porcentaje de los siniestros. Entre ellas destacan las quemas mal controladas o el abandono de montes con exceso de biomasa. Aunque la ley prevé sanciones por imprudencias, estas son menos severas que las de los incendios intencionales. Los expertos subrayan que una mayor vigilancia y una aplicación rigurosa de sanciones reducirían drásticamente el número de incendios.

Según la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), desde 2012 a 2018, de los 100.000 incendios anuales de media que ocurrieron, apenas un 2 % llegaron a ser investigados. De los 15.397 juicios incoados (o iniciados con un expediente judicial), solo el 6 % alcanzó fase de calificación y el 5 % acabó en sentencia. En total, según ARBA, apenas se dictaron 73 condenas de prisión esos años, una cifra mínima atribuida a la falta de medios y a la dificultad para reunir pruebas.

➡️ Te puede interesar: Criminología Ambiental: Un nuevo enfoque para la prevención y lucha contra los incendios y delitos ambientales

El talón de Aquiles: la gestión del territorio

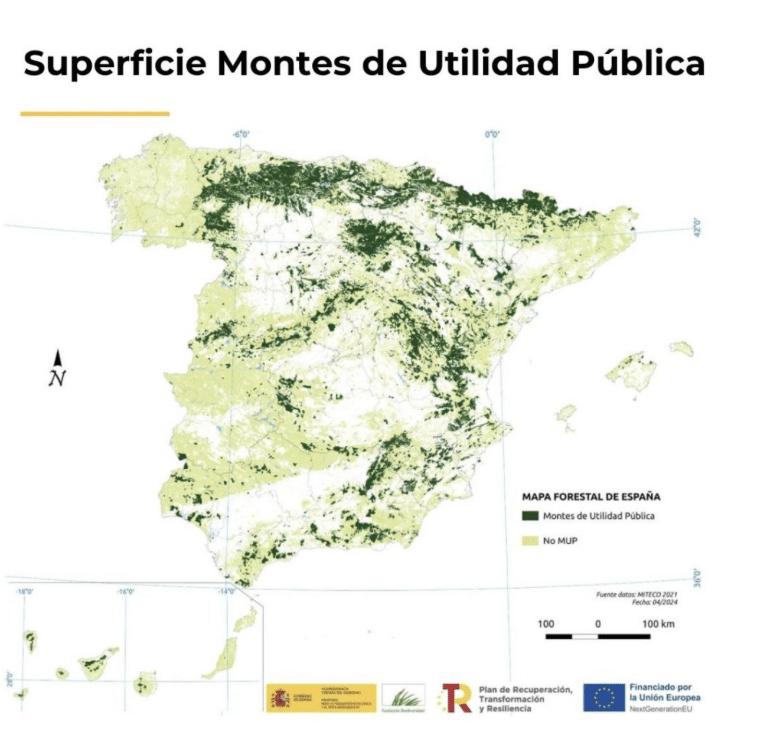

El problema central en España no es tanto la falta de leyes como la ausencia de gestión activa. Según la Red Estatal de Montes Públicos (REMP), España cuenta con alrededor de 9 millones de hectáreas de montes públicos, lo que representa el 30 % de la superficie forestal nacional. Aunque la normativa obliga a conservarlos en buen estado, la despoblación y la falta de recursos humanos y financieros provoca que gran parte de estos espacios queden abandonados, sin limpieza de biomasa ni cortafuegos, acumulando un combustible latente que multiplica el riesgo de incendios.

La situación es similar en los montes privados, que representan dos tercios de la superficie forestal española. Muchos pertenecen a pequeños propietarios que carecen de incentivos económicos para invertir en labores preventivas. La ley contempla planes de gestión sostenible, pero rara vez se aplican en la práctica.

Lo que hacen otros países: penas y medidas

El panorama internacional es diverso, pero ofrece lecciones valiosas. Algunos ejemplos son:

- Portugal: contempla el delito de incêndio florestal, con penas de 1 a 8 años de cárcel y la prohibición de recalificar suelos quemados durante 10 años.

- Francia: prevé hasta 15 años de prisión y multas de hasta 150.000 euros. Además, prohíbe el pastoreo en las zonas afectadas durante una década.

- Alemania: las sanciones son más bajas en el § 306 del Código Penal alemán, con un máximo de 3 años de cárcel, y no existen prohibiciones urbanísticas específicas.

- Argentina: establece prohibiciones de recalificación durante 30 años en bosques y hasta 60 años en humedales.

- Chile: castiga los incendios intencionales con penas que pueden alcanzar desde 5 hasta 20 años de cárcel.

- México: aplica penas de 2 a 10 años.

- Países nórdicos: la incidencia es menor gracias sus temperaturas más moderadas y a una gestión forestal intensiva. Además, las penas por negligencia en Suecia pueden llegar hasta 6 años de cárcel.

- Estados Unidos: en terrenos federales, los incendios intencionales (denominados arson) pueden acarrear hasta 30 años de prisión y multas millonarias en Estados como Florida.

La lección del informe de la FAO

El informe de la FAO sobre políticas de incendios forestales (1999) concluye que las leyes son eficaces únicamente cuando se acompañan de una aplicación real, sin excepciones, y de una gestión activa del territorio. El estudio destaca que países como Portugal y Francia han reducido riesgos al imponer obligaciones legales a los propietarios, como mantener fajas de seguridad y limpiar la vegetación alrededor de las viviendas.

➡️ Te puede interesar: Mientras España arde, honremos a los héroes y exijamos soluciones

Conclusión: leyes, gestión y formación social

La experiencia internacional demuestra que la combinación de sanciones firmes, prohibiciones absolutas de recalificación y una gestión preventiva estructural funciona. Francia, Portugal o los países nórdicos son ejemplos claros. En España, en cambio, la falta de prevención, la escasa implicación de los propietarios privados y el abandono de montes públicos por falta de recursos dibujan un panorama crítico.

Pero la solución no puede limitarse a leyes más duras o a más medios técnicos: la formación y la concienciación ciudadana deben convertirse en el eje de la prevención. Una sociedad informada sobre los riesgos del fuego y sobre las prácticas seguras en actividades agrícolas, forestales y urbanísticas es capaz de reducir de manera decisiva el número de siniestros. Involucrar a agricultores, ganaderos, gestores forestales, administraciones locales y ciudadanía en general en programas de formación y sensibilización es tan urgente como reforzar el marco legal.

Blindar la prohibición de recalificación, endurecer las penas en supuestos graves, sancionar con firmeza las malas prácticas agrícolas y forestales, simplificar la normativa y dotar de recursos a la gestión pública son medidas necesarias. Pero solo mediante una educación ambiental constante y transversal, España podrá frenar un problema que cada verano amenaza la vida de las personas, la seguridad de los pueblos y la supervivencia de los ecosistemas.

Si quieres adquirir conocimientos sobre Geopolítica y análisis internacional, te recomendamos los siguientes cursos formativos: