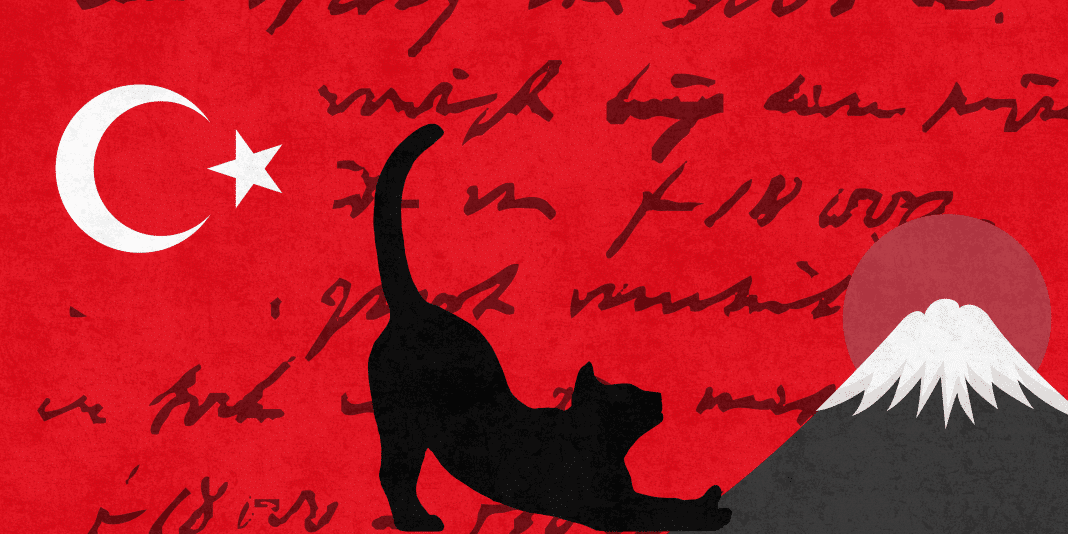

En un mundo donde las estrategias de poder blando ganan protagonismo, los símbolos culturales adquieren nuevas funciones diplomáticas. Entre ellos, los gatos se han convertido en inesperados embajadores globales. En este artículo, Artiom Vnebraci Popa explica cómo Japón y Turquía han integrado lo felino en su proyección internacional.

En la complejidad de las relaciones internacionales contemporáneas, los Estados y las organizaciones desarrollan estrategias sofisticadas. Estas promueven la proyección de su influencia más allá del poder duro.

Estas son denominadas soft power y recientemente ha emergido un fenómeno que desafía los paradigmas tradicionales de la comunicación política: la narrativa del gato.

➡️ Te puede interesar: ¿Que es la diplomacia del panda?

Este fenómeno (que podría parecer trivial), representa una estrategia de poder blando por parte de países como Japón y Turquía. Estos han encontrado en los felinos un vector narrativo eficaz para proyectar su imagen nacional. En el caso japonés, el gato se ha convertido en un símbolo polisémico que promueve la armonía, la elegancia y la ternura. Turquía, a su vez, utiliza a los gatos callejeros como metáfora de hospitalidad y civilidad urbana.

El modelo japonés: lo felino como estrategia nacional dirigida

La estrategia japonesa de diplomacia felina se inscribe dentro de un ecosistema narrativo más amplio. Este incluye personajes arquetípicos de la culturología japonesa como Hello Kitty, Doraemon, Jibanyan y/o Chi. También abarca espacios de consumo como los neko cafés, las islas de gatos Tashirojima y Aoshima, y festivales como el Neko Matsuri. Además, incorpora productos culturales, desde el anime hasta videojuegos con temática felina, y un merchandising que abarca papelería, ropa y electrónica con diseño kawaii.

Este ecosistema no surge espontáneamente, sino que forma parte de una estrategia coordinada de proyección cultural. La llamada Cool Japan Initiative representa una política de Estado intencionada que busca incrementar las exportaciones culturales japonesas y atraer turismo internacional. También pretende mejorar la imagen global del país mediante vectores del soft power.

➡️ Te puede interesar: La diplomacia de la sauna: los casos de Finlandia y Rusia

El gato, en este marco, se inscribe como humanización de la imagen tecnológica de Japón. De esta forma, los felinos se convierten en embajadores no oficiales que abren puertas a mercados internacionales. Generan simpatía hacia el país de origen y crean asociaciones positivas con la imagen nacional japonesa.

Por ejemplo, Sanrio (la empresa detrás de Hello Kitty) ha formulado una estrategia de marketing diplomático que trasciende lo puramente comercial. El personaje ha sido utilizado como embajadora de turismo de Japón, símbolo de amistad entre Japón y China durante crisis diplomáticas, y representante en campañas de UNICEF.

A su vez, el caso de Tama (la gata que fue nombrada jefa de estación en Kishi Station) ilustra cómo fenómenos locales pueden generar impacto global. Esta estación regional se encontraba al borde de la quiebra. El nombramiento de Tama no solo generó cobertura mediática en medios como CNN o BBC. También produjo un incremento del 15 % en el turismo ferroviario regional y reforzó la imagen de Japón como una sociedad cercana.

Además, salvó a la estación de la bancarrota, revitalizó los comercios locales y generó beneficios de 1.000 millones de yenes. En el año 2015, los medios (tanto nacionales como internacionales) narraron la muerte de Tama como si se tratase de un simbólico dignatario nacional.

Así, la figura de Tama mutó su función original para devenir en una representación de los valores que Japón quiere transmitir en la arena internacional: la dedicación social, la integración entre tradición y modernidad, y la sensibilidad de encontrar belleza en lo cotidiano.

En la actualidad, incluso existe el Tamaden: un tren temático famoso por estar completamente decorado con representación felina (especialmente con ilustraciones de Tama). Así, las instituciones japonesas supieron capitalizar la muerte de la gata para mantener vivo el interés narrativo de la estación en el imaginario colectivo.

El modelo turco: informalidad y espontaneidad aprovechadas

La relación entre Estambul y los gatos callejeros representa un modelo único de narrativa urbana. Refleja un pluralismo religioso donde los gatos simbolizan la convivencia entre tradiciones. También muestra una modernidad que preserva espacios para la vida no humana, una sociedad civil activa y comunitaria, y una identidad euroasiática que sintetiza tradiciones orientales y occidentales.

➡️ Te puede interesar: La Guerra del Emú: cómo unas aves ‘ganaron’ al ejército australiano y lecciones para el futuro

Tal formulación representativa no surge de políticas gubernamentales concretas, como en el caso japonés. Proviene de prácticas sociales arraigadas en la cultura otomana y en la tradición islámica.

El fenómeno de los gatos callejeros de Estambul ilustra cómo el poder blando puede emerger de manera orgánica desde la sociedad civil. La forma en que los habitantes de la ciudad cuidan y conviven con los gatos transmite mensajes poderosos sobre los valores de la sociedad turca. Entre ellos, destacan la hospitalidad, la compasión, el respeto por la vida y la capacidad de coexistencia interespecie.

Esto se representa formalmente con el documental Kedi (2016), proyectado en más de 50 países y con una recaudación de 3 millones de dólares. Este metraje funciona sutilmente como diplomacia pública al ofrecer una imagen sensible de Estambul a través de sus gatos callejeros; promoviendo valores como la compasión y la convivencia. De forma complementaria, el fenómeno viral de Tombili (el gato cuya postura relajada en un banco lo convirtió en meme global) evolucionó a la constitución de una estatua en Ziverbey en su honor y lo integró al paisaje urbano.

Esto consolidó una narrativa de identidad estambulí (y por ende: turca) asociada al sosiego, la contemplación y la tranquila aceptación de la vida cotidiana.

Comparación de casos, caracterización, limitaciones y conclusiones

En las redes líquidas de la diplomacia contemporánea, los felinos emergen como agentes culturales inesperados pero poderosos. Logran captar a través de narrativas emocionales, representaciones simbólicas y dispositivos estéticos que escapan a las formas de comunicación tradicionales.

Los casos de Japón y Turquía ilustran dos paradigmas diferenciados de la «diplomacia felina»: por un lado, Japón canaliza su influencia global mediante la institucionalización y estandarización de lo felino que se integra en el branding nacional; mientras que Turquía contiene un carácter más orgánico cuyo emblema son los felinos no mercantilizados y cotidianamente tranquilos. Estas manifestaciones configuran formas emergentes de agencia cultural no-humana que desafían los marcos tradicionales.

➡️ Te puede interesar: Japón y la reconfiguración de su defensa: implicaciones y oportunidades para España

Los gatos representan una diplomacia posantropocéntrica, donde los significados políticos ya no se estructuran exclusivamente en torno al humano, sino que emergen de relaciones afectivas, prácticas compartidas y ecosistemas conjuntos.

Esto formula una hipótesis clara: ya no se trata de exportar cultura ni de gestionar narrativas nacionales desde arriba, sino de aprovechar la emergencia de narrativas afectivas que conecten de forma genuina con las emociones de la ciudadanía.

La sensibilidad y la necesidad de cercanía pueden formular una imagen de buena voluntad en la arena internacional más duradera y eficaz que múltiples campañas diplomáticas oficiales. Esta forma de influencia no coercitiva, sugiere la consolidación de una geopolítica afectiva o incluso de la diplomacia de los cuidados.

No obstante, este modelo emergente no se encuentra libre de contradicciones. El riesgo de fetichización superficial se acerca cuando las narrativas felinas son absorbidas por las lógicas del capital y del mercado. De esta forma, algo con peso cultural y local puede ser vaciado de sus contextos sociales reales. Por otro lado, la disonancia entre la imagen internacional proyectada y las políticas domésticas pueden ser contradictorias. Japón puede chocar al ser una sociedad hiper-competitiva y Turquía puede perder todo el encanto hospitalario al mantener una historia intermitentes de gobiernos represivos.

Sin embargo, si todo ello se gestiona con coherencia cultural, estas formas de diplomacia poshumana pueden no solo ampliar el repertorio simbólico de las relaciones internacionales de un país, sino también hacer no-dependiente las representación de las figuras estatales o corporativas.

➡️ Si quieres adquirir conocimientos sobre Geopolítica y análisis internacional, te recomendamos los siguientes cursos formativos: