Ahmad al-Sharaa se ha convertido en la figura que marca el rumbo de la nueva Siria tras la caída del régimen de Assad. Su salto del frente insurgente al poder abre un escenario político completamente distinto. En este artículo, Eduardo Vieitez, alumno del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute, analiza cómo llegó hasta aquí y qué implica su presidencia para el futuro del país.

Ahmad al-Sharaa, conocido durante gran parte de su trayectoria como Abu Mohammed al Golani, se convirtió en 2025 en presidente interino de una Siria que, tras más de una década de guerra civil, intenta reconstruirse. Su figura encarna el cruce entre insurgencia, geopolítica y reconstrucción estatal: un hombre que pasó de ser comandante yihadista a gobernante en un país devastado por conflictos internos y presiones internacionales.

Nacido en 1982 en Riad, Arabia Saudita, al-Sharaa se vinculó muy joven con movimientos insurgentes en Irak y posteriormente en Siria.

Su carrera como líder de Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) entre 2017 y 2025 lo convirtió en una figura central de la insurgencia siria, además de un estratega político capaz de moverse en la transición de la guerra al gobierno. Ese ascenso no refleja solo dinámicas internas del grupo, sino también la compleja reconfiguración geopolítica de Oriente Medio.

➡️ Te puede interesar: Siria después de al-Assad: la reconfiguración de poder entre Turquía, Rusia e Irán

Su nombramiento como presidente interino tras la caída del régimen de Bashar al-Assad marca un hito histórico: por primera vez, un líder rebelde de perfil yihadista asume formalmente la jefatura de Estado en Siria. Esto lo coloca en el cruce de múltiples desafíos: legitimidad interna, reconstrucción de instituciones, gestión de minorías, diplomacia internacional y reconfiguración del tablero geopolítico en un país devastado por años de conflicto.

Pasado personal de Ahmad al-Sharaa: de insurgente a gobernante Formación y radicalización

Ahmad al-Sharaa nació en 1982 en Riad. Aunque se conocen pocos detalles de su infancia, su vinculación con movimientos yihadistas en Irak tras la invasión estadounidense de 2003 está documentada. Adoptó el nom de guerre Abu Mohammed al-Golani y participó en las redes insurgentes que operaban en la frontera iraquí-siria, consolidando su reputación como estratega militar joven y audaz.

Su salto al conflicto sirio se produjo tras el estallido de la guerra civil en 2011. Allí se incorporó al Frente al-Nusra, una franquicia siria de al-Qa’ida que, tras varias reconfiguraciones, se transformó en HTS. Como comandante insurgente, al-Golani tuvo que maniobrar entre distintos sectores de la oposición: facciones moderadas, yihadistas más radicales, fuerzas kurdas y el régimen de Assad, mientras la intervención de potencias extranjeras (Rusia, Irán, Turquía y Estados Unidos) complicaba el escenario.

Consolidación del poder insurgente

Durante la guerra civil, la capacidad de al-Sharaa para maniobrar políticamente y reorganizar su organización le permitió consolidar control en Idlib, la región más estratégica del noroeste sirio. En 2016, HTS anunció su desvinculación formal de al-Qa’ida, un movimiento interpretado por analistas internacionales como una estrategia para legitimar su papel político en Siria. Esta metamorfosis de insurgente a aspirante a gobernante marcó el inicio de una transición que hoy lo sitúa al frente del Estado.

De insurgente a jefe del Estado

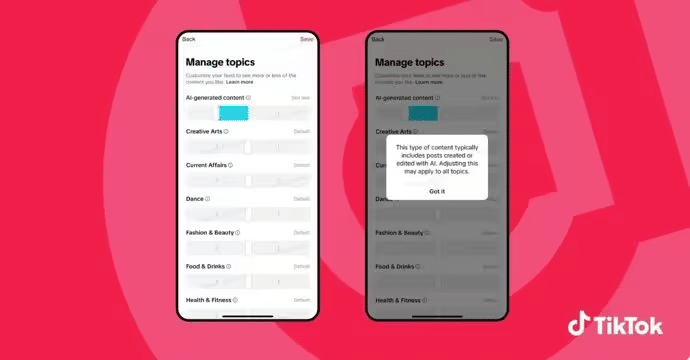

En diciembre de 2024, tras una ofensiva insurgente que derrocó rápidamente al régimen de Assad, al-Sharaa emergió como líder de facto. En enero de 2025 fue formalmente designado presidente interino según acuerdos entre las facciones insurgentes. Este nombramiento incluyó la disolución del parlamento y la constitución anteriores, así como la reestructuración de las fuerzas armadas.

➡️ Te puede interesar: ¿Quiénes son los rebeldes que han derrocado al régimen de Bashar al-Assad en Siria?

El pasado insurgente de al-Sharaa plantea múltiples preguntas: ¿cómo convertirá la legitimidad militar en autoridad estatal? ¿Será capaz de garantizar derechos y seguridad a minorías y comunidades históricamente marginadas? ¿Cómo equilibrará la reconstrucción interna con las presiones de la geopolítica internacional? Su trayectoria personal anticipa los dilemas que enfrenta la nueva Siria: transición de la violencia al gobierno, negociación con actores externos y consolidación de un Estado devastado.

Siria: del pasado autoritario a la encrucijada actual

Breve reseña histórica

Siria ha estado marcada por casi cinco décadas de dictadura bajo los Assad: primero Hafez al-Assad (1971-2000) y luego Bashar al-Assad (2000-2024). Este régimen consolidó un Estado autoritario con partido único, aparato de seguridad omnipresente, intervenciones regionales (Líbano, Palestina) y represión sistemática de cualquier disidencia.

La primavera árabe de 2011 desató protestas pacíficas que fueron brutalmente reprimidas, derivando en guerra civil. El conflicto se fragmentó rápidamente en múltiples frentes: el régimen, la oposición moderada, los yihadistas, el Estado Islámico, fuerzas kurdas y la intervención de potencias internacionales (Rusia, Irán, Turquía, Estados Unidos e Israel). Hasta 2024, Assad logró mantener control parcial gracias a la ayuda de Rusia e Irán y la división de la oposición.

Siria en 2025: ruina y oportunidad

La ofensiva insurgente que culminó con la caída de Assad dejó un país devastado:

- Infraestructura destruida, millones de desplazados internos y refugiados.

- Economía colapsada y tejido social fracturado.

- Crisis humanitaria grave, considerada la peor de la historia moderna de Siria.

- Control territorial fragmentado: regiones bajo distintas fuerzas insurgentes, milicias o potencias extranjeras.

➡️ Te puede interesar: Rusia, Irán, Estados Unidos o Israel: ¿quién gana y quién pierde tras la caída de al-Assad en Siria?

La nueva Constitución Provisional de 2025 establece un periodo de transición de cinco años. Siria intenta reinsertarse en la diplomacia internacional, volviendo a la Asamblea General de la ONU tras casi seis décadas de ausencia. Sin embargo, persisten riesgos: seguridad, reconstrucción institucional, estabilidad económica y reconciliación social.

La posición de Siria bajo Ahmad al-Sharaa: geopolítica y diplomacia internacional

Reconfiguración exterior

La Siria de al-Sharaa ha adoptado un enfoque de «multi-alignment» o múltiples alineamientos, distanciándose parcialmente de la dependencia con Rusia e Irán. Ha buscado abrir canales de diálogo con Arabia Saudita, Turquía y Occidente, ofreciendo cooperación en lucha antiterrorista y garantías a minorías.

En la práctica, esto significa:

- Intentos de normalización con países vecinos, incluido Israel, bajo la consigna de «cero problemas».

- Negociación de levantamiento de sanciones y acceso a inversión internacional.

- Posicionamiento de Siria como actor regional autónomo, capaz de equilibrar intereses de Turquía, Irán, Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos.

Geopolítica y legitimidad

Al-Sharaa representa un cambio paradigmático: un ex-insurgente convertido en jefe de Estado. Esto genera credibilidad ante sectores opositores, pero también es motivo de cautela internacional. Su éxito determinará si Siria puede emerger como actor regional relevante o si recaerá en fragmentación y dependencia externa.

➡️ Te puede interesar: ¿Quién es Bashar al-Assad? El líder que ha caído en Siria

Entre los desafíos internacionales:

- Ganar confianza de Occidente y de organismos multilaterales, que lo observan con desconfianza por su pasado yihadista.

- Evitar que la cooperación con Turquía se convierta en dependencia excesiva.

- Transformar HTS en una fuerza estatal profesional, garantizando control sobre seguridad y fuerzas armadas.

- Integrar la reconstrucción económica y social en un marco geopolítico favorable, evitando sanciones y conflictos regionales.

Críticas y sombras

A pesar de sus esfuerzos, persisten sombras geopolíticas:

- La legitimidad democrática y los derechos de minorías aún están en cuestión.

- El equilibrio entre facciones moderadas y radicales sigue siendo delicado.

- La reconstrucción económica es frágil y altamente dependiente de capital internacional y estabilidad política.

- Las tensiones internacionales, como la respuesta de EE. UU., China y la Unión Europea, siguen siendo factores determinantes para su éxito.

Claves del éxito o fracaso

El éxito de al-Sharaa dependerá de su capacidad para:

- Consolidar un gobierno inclusivo que reconstruya confianza en el Estado.

- Implementar una diplomacia eficaz que atraiga inversiones sin caer en clientelismo.

- Transformar sus credenciales insurgentes en gobernabilidad efectiva.

- Navegar la compleja geopolítica regional y global, equilibrando intereses de Turquía, Rusia, Irán, Arabia Saudita, Israel y potencias occidentales.

- Evitar recaídas violentas que generen vacíos de poder peligrosos.

➡️ Te puede interesar: ¿Qué supone la caída de al-Assad para Rusia?

Si logra consolidar un orden estable y reintegrar a Siria en el sistema internacional, podría emerger como un actor regional influyente. De lo contrario, el país podría volver a la fragmentación y al conflicto híbrido.

Conclusión

La Siria de 2025 bajo Ahmad al-Sharaa abre un capítulo histórico: un insurgente de perfil yihadista accede al poder estatal en un país devastado por la guerra. Esto representa tanto oportunidades como riesgos: la reconstrucción desde la resistencia, la reinserción en la comunidad internacional y la redefinición geopolítica del país.

Desde la perspectiva internacional, Siria intenta reconfigurar su posición: menos subordinada a Rusia e Irán, más abierta a Turquía y estados del Golfo, con aspiraciones de normalización y acceso a recursos externos. Sin embargo, su éxito depende de factores internos: gobernabilidad, paz social, inclusión real y transformación institucional.

El pasado insurgente de al-Sharaa es un arma de doble filo: le da legitimidad ante sectores que desean cambio, pero genera cautela internacional. Convertir la victoria militar en gobernabilidad efectiva será el mayor desafío.

➡️ Te puede interesar: Tartús y Khmeimim, los enclaves que Rusia podría perder en Siria

En términos críticos: minorías buscan garantías, Occidente observa con cautela, potencias regionales no están todas convencidas, y la reconstrucción económica y social es una montaña enorme por escalar.

El futuro de Siria dependerá de cómo al-Sharaa maneje este cruce entre insurgencia y Estado, guerra y reconstrucción, aislamiento y reintegración internacional. Si logra institucionalizar su liderazgo, Siria podría emerger del caos; de lo contrario, la fragmentación, la violencia persistente y la dependencia externa volverán a amenazar la estabilidad del país.

Este no es solo el relato de un hombre, sino la historia de un país que intenta reinventarse en un escenario geopolítico global complejo, marcado por terrorismo, reconstrucción, diplomacia internacional y desafíos de seguridad que mantendrán la atención mundial sobre la Siria de Ahmad al-Sharaa.

➡️ Si quieres adentrarte en las Relaciones Internacionales y adquirir habilidades profesionales, te recomendamos los siguientes programas formativos: