La Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI) ha entrevistado a Daniel Villegas, Fundador y Director General de LISA Institute. En esta conversación, se abordan los orígenes del proyecto, su evolución y los principales retos de la formación en inteligencia y seguridad. A continuación, recogemos la entrevista íntegra, que también puede resultar de interés para los lectores de LISA News, con enlaces y referencias útiles a lo largo del texto.

¿En qué campos de la seguridad se centra tu día a día y que función desempeñas?

Mi labor en LISA Institute consiste en liderar un equipo de más de 40 profesionales y 230 docentes (policías, militares y directores de seguridad en activo) con un objetivo común: fortalecer la inteligencia y resiliencia de personas, empresas e instituciones. Lo hacemos a través de más de un centenar de programas formativos y proyectos de consultoría en seguridad, defensa, ciberseguridad, inteligencia, gestión de crisis o prospectiva.

Nuestra misión es acompañar a quienes protegen, preparan y dirigen, dotándolos de las competencias necesarias para anticiparse a cualquier riesgo, amenaza u oportunidad.

¿Principales retos o proyectos relacionados con la seguridad en tu empresa?

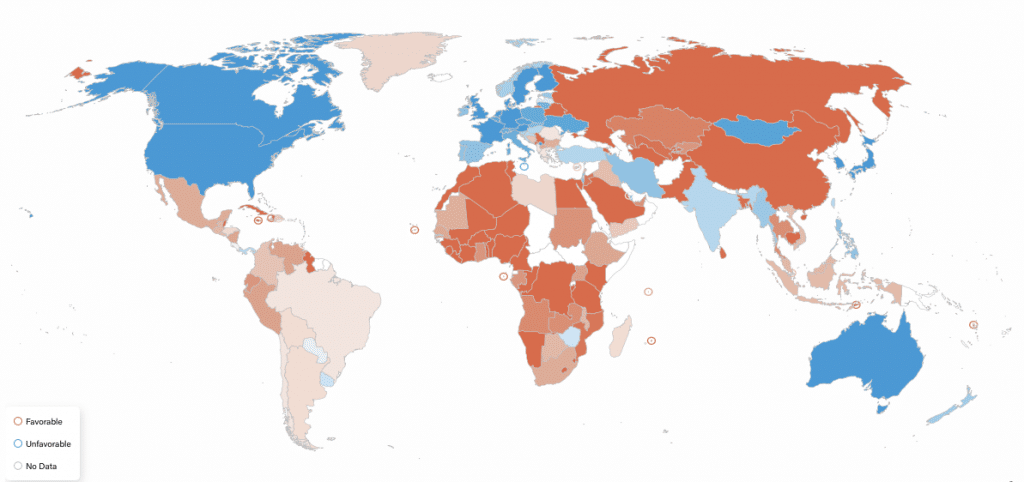

Nuestro gran desafío es mantener la capacidad de formar con éxito a miles de profesionales cada año en más de 80 países, adaptándonos a realidades culturales y organizativas muy distintas. Diseñamos formación personalizada para organismos internacionales, empresas globales y administraciones locales, con el mismo rigor y enfoque aplicado.

Nuestro reto constante es traducir la complejidad del mundo actual en conocimiento accesible, útil y transformador para quienes garantizan la seguridad colectiva.

¿Cuál es tu formación académica?

Soy licenciado en Criminología (UIC), Graduado en Prevención y Seguridad Integral y posgrado superior en Gestión y Derecho de la Seguridad (EPSI), Máster en Mundo Árabe e Islámico (UB), Máster oficial en Terrorismo (UNIR), Máster en Análisis de Inteligencia (UAB), Máster en Cybersecurity Management (UPC), CISA y CSX (ISACA).

¿Cómo accediste al mundo de la Seguridad y en que empresas/responsabilidades has ido avanzando desde entonces?

Tras mi formación en la EPSI, accedí a hacer prácticas en Metro de Barcelona, lo cual me permitió postularme al puesto de Coordinador de Seguridad y Protección Civil en el Departamento de Seguridad de Metro. Posteriormente, me promocionaron a Responsable de Análisis y Procesos de Seguridad en la Unidad de Seguridad y Protección Civil, donde puedo decir que crecí personal y profesionalmente gracias a mis responsables, compañeros y colaboradores directos.

Tras ejercer la docencia en múltiples universidades, en 2017, tras 8 años trabajando en la empresa pública, evidencié que el sector policial, militar, diplomático, seguridad privada, entre otros, estaban huérfanos de una institución académica que abordase desde una perspectiva profesional aplicada aquellos conocimientos y habilidades que necesitaban a nivel profesional.

Esos profesionales en activo necesitaban cursos de todos los niveles, desde nivel introductorio a nivel avanzado o experto, hasta llegar a Máster universitario en temáticas tan dispares (y a la vez tan relacionadas) como la Seguridad y la Defensa, Análisis de Inteligencia, Prevención del Terrorismo y la Radicalización, Ciberseguridad, Geopolítica, Criminología, Estrategia y Prospectiva, así como la Gestión de Crisis de todo tipo.

Obviamente existían ciertas instituciones que ofrecían algunos grados y másteres que de forma específica y sectorial satisfacían parte de sus necesidades, pero en unas modalidades, formatos y duraciones que no se adaptaban a las condiciones y salidas profesionales actuales (y futuras), conformados por una abundante presencia de docentes con un perfil más academicista y no tanto por profesionales del sector.

Así que decidí fundar LISA Institute con total vocación de servicio público para socializar el conocimiento y habilidades que tanto necesita el sector, ofreciéndoles aprendizaje en múltiples modalidades, formatos y, sobre todo, contando con docentes que son profesionales en activo en la materia que imparten.

Desde LISA Institute, hemos tenido el honor de formar a más de 16.800 alumnos y realizar proyectos de asesoría, consultoría y formación a medida para empresas e instituciones públicas en más de 80 países, además de para organismos internacionales como la Unión Europea, Naciones Unidas, OTAN, entre otros.

¿Cómo crees que ha evolucionado la Seguridad desde tus inicios hasta ahora?

La seguridad ha pasado de ser un campo reactivo y fragmentado a convertirse en un sistema integral basado en prevención, inteligencia y tecnología. Hoy el foco está en anticipar riesgos y construir resiliencia, tanto en personas como en infraestructuras y procesos. Sin embargo, aún queda camino por recorrer para que la seguridad se perciba como una inversión estratégica y no solo como un gasto operativo.

¿Cómo ves la profesión de director de seguridad en el medio/largo plazo, qué cambiarías de la misma y como crees que evolucionará?

Los Directores de Seguridad de cualquier organización tienen una gran oportunidad por delante para, ya no solo consolidar su existencia en algunas organizaciones con baja Cultura de Seguridad, sino incluso para amplificar el valor que aportan a la organización a la que pertenecen o sirven.

Por su experiencia, formación y perfil, los Directores de Seguridad están mucho mejor posicionados que otros roles o departamentos para ofrecer a sus organizaciones servicios de: Análisis de Inteligencia (como sinónimo de conocimiento y anticipación para la toma de decisiones), consultorías de autoprotección digital o ciberseguridad, soporte al cumplimiento normativo, planes de prevención y gestión de crisis, continuidad de negocio o resiliencia, planes para una mejor comprensión del panorama internacional y de cómo puede afectar o beneficiar a su compañía, investigaciones profundas de personas, empresas o de mercado, realización de due dilligence avanzadas antes de contrataciones, negociaciones o licitaciones, entre otros.

Estos servicios, que pueden ser internos o externos a la organización, con una creciente demanda, están siendo copados generalmente por otros roles ajenos a la seguridad. Por tanto, considero que es una gran oportunidad para que el sector se especialice y consiga abarcar (a través de la formación y los méritos) otros servicios directa o tangencialmente relacionados con nuestra actividad, con tal de consolidar nuestra posición, rol y contribución a nuestras empresas e instituciones.

¿Exigirías Departamento de Seguridad a las empresas en función del nº de empleados, nº de centros de trabajo, nº de ocupantes, de sus riesgos específicos, etc., o consideras que debe ser de libre creación en todo caso?

Soy un fiel defensor de que cada empresa se organice como considere mejor para su actividad y clientes. Normalmente, la realidad hace entender a la Dirección que necesitan para la continuidad y supervivencia de su empresa, la figura de un Director de Seguridad y de un Departamento de Seguridad, ya sea interno o externo, total o parcialmente.

Los delitos y ciberdelitos, los incidentes o crisis, harán entender a la fuerza que se necesitan profesionales para proteger eficazmente sus activos, tangibles e intangibles, cumplir estrictamente con la legislación vigente, colaborar con la policía y la justicia cuando se requiera, así como dar confianza a sus clientes de que sus datos y servicio están a salvo.

Sin embargo, en lo que se refiere a instituciones públicas, infraestructuras críticas y empresas de interés estratégico para la Seguridad Nacional, considero que sí que es obligatorio que dispongan de los medios adecuados para proteger el servicio esencial que ofrecen a la ciudadanía o el papel que desempeñan para el interés general.

Todas las empresas e instituciones que entren en dichas categorías, deberían disponer de Directores de Seguridad al frente de Departamentos de Seguridad bien dimensionados, con autoridad y presencia en los Comités de Dirección, al mismo nivel que otros altos directivos de la organización, para poder ejercer correctamente y de forma oportuna su función y responsabilidad.

Dicha responsabilidad es, por tanto, a nivel interno con su organización y a nivel externo con el interés general y las instituciones, teniendo lo que podríamos reconocer como una doble dependencia, una orgánica, y otra más de carácter funcional o legal, que solo deberían poder ejercer los Directores de Seguridad.

¿Te parece correcto disponer de dos vías formativas tan diferenciadas para obtener la habilitación como Director de Seguridad (curso de habilitación TIP de un año, o grado universitario de 4 años) y que cambiarías?

La formación es clave para la transformación del sector a mejor, recibiendo la autoridad tanto legal como implícita que el rol de Director de Seguridad necesita para llevar a cabo sus funciones.

Las responsabilidades y funciones de un Director de Seguridad requieren mucha más formación de la que tradicionalmente se ha exigido en disciplinas que requieren muchas horas lectivas y práctica para poder ser adquiridas, interiorizadas y aplicadas posteriormente a nivel profesional. Por tanto, considero que la disparidad de vías para obtener la TIP, pueden redundar en una menor percepción de valor por parte de la ciudadanía y las organizaciones, que se extiende y generaliza a todo el sector.

Por tanto, considero que, al igual que ocurre con otras profesiones reguladas por ley, cuanta mayor formación, especialización y experiencia se exija a los Directores de Seguridad, aunque se reduzca la cantidad de personas con TIP, más se valorará a los profesionales que la obtengan y mantengan en el tiempo.

A su vez, a mayor nivel tengan los habilitados con una TIP de Director de Seguridad, más y mejor influencia se realizará en los órganos de decisión de instituciones públicas y empresas para empoderar la figura y todo lo que ello implica.

Por último, al igual que ocurre con certificados en materia de ciberseguirdad, considero a su vez fundamental que la TIP solo se mantenga a aquellas personas que acrediten experiencia ejerciendo el rol y/o formación permanente y especializada en el sector, para acreditar que mantienen las capacidades necesarias para seguir ejerciendo la profesión de una forma óptima.

¿En la formación para ejercer como director de Seguridad, que materias o aspectos deberían potenciarse, que no se traten en profundidad ahora?

Es esencial fortalecer las competencias en inteligencia aplicada, ciberseguridad, liderazgo de equipos y gestión de crisis. También deberían potenciarse áreas transversales como la comunicación estratégica, el cumplimiento normativo y la gestión económica y contractual. Un Director de Seguridad moderno necesita combinar conocimiento técnico con visión empresarial y capacidad de influencia.

¿Ventajas de integrarse en una asociación de profesionales de la seguridad?

Existen muchas ventajas, pero las más destacada sería el poder estrechar lazos para poder potenciar todo aquello que nos une, que es mucho, haciendo fuerza para mejorar, ya no solo el sector y la profesión, sino sobre todo la seguridad de las empresas, instituciones y países a los que formamos parte.

¿Qué te ha llevado a afiliarte a ADSI en concreto?

El compromiso auténtico de sus dirigentes y su capacidad de dinamizar el sector. ADSI ha conseguido unir a los directores de seguridad bajo un espíritu colaborativo y profesionalizador, promoviendo el intercambio de experiencias y el fortalecimiento del colectivo. Formar parte de esta asociación es contribuir al futuro de la seguridad integral en España.

¿Qué debe mejorar ADSI en relación con la prestación a sus asociados?

Aunque ya se realizan grandes esfuerzos y con muy buenos resultados en la organización de actividades, lo que más valoro personalmente es que hubiese una mayor frecuencia y variedad de visitas a empresas e instituciones, así como una mayor organización de jornadas y congresos, tanto en Barcelona como en Madrid.

¿Cómo podría incrementarse la colaboración entre directores de seguridad de ámbitos/sectores/empresas diferentes de nuestro país?

Considero que hay una asignatura pendiente que es la creación de una comunidad que trascienda a las relaciones puntuales y personales existentes.

La tecnología actual facilita que se pudiera crear una red interna de socios de ADSI, empresas e instituciones colaboradoras donde cada miembro pueda compartir su CV, intereses y objetivos, y/o los de su organización para facilitar el encuentro de sinergias.

Los jóvenes para encontrar trabajo, los seniors para encontrar talento. Los que ofrecen servicios para conocer a potenciales clientes, los que contratan servicios para conocer mejor a potenciales proveedores o partners. El sector público, para conocer de forma más estrecha a los roles relevantes del sector privado y viceversa. Las instituciones académicas para dar a conocer su oferta formativa beneficiando así a los que quieren aprender, especializarse o mantenerse actualizados.

En definitiva, tender puentes entre los socios solo puede redundar en una comunidad más fuerte, unida y donde cada uno pueda aportar y obtener más valor. Nos une mucho, solo falta un ecosistema que propicie que de forma orgánica surjan las sinergias. El reto: evitar la mercantilización de la Comunidad y la presencia de SPAM, lo cual requiere (como en cualquier otra comunidad) el establecimiento de normas y la moderación proactiva por parte de los organizadores.

En un mundo cada vez más globalizado y por tu experiencia, ¿destacarías algún país en la gestión de la seguridad y cómo mejorarías el intercambio de experiencias y conocimiento entre países?

Desde LISA Institute hemos realizado formación en los cinco continentes y hemos encontrado buenas y malas prácticas en todos los países. Sería simplificar en exceso destacar un solo país, ya que depende mucho del sector y de la industria, del tamaño de las organizaciones y su cultura de seguridad, de la legislación sectorial vigente, así como de la evolución de cada actor de seguridad pública y privada en el tiempo.

Aún así, creo que el intercambio de experiencias y conocimiento entre países, pasa por fundar una asociación o federación de asociaciones de múltiples países que lleguen a acuerdos para organizar actividades conjuntas.

En dichas actividades, por sectores o temáticas, se podrían intercambiar de forma permanente (online) o anual (presencial) dichas experiencias, para que cada uno pueda exponer/recabar aquellas mejores experiencias y casos de éxito que considere útiles en su ecosistema propio.

¿Un hobby?

Disfruto de la lectura y los viajes con mi familia, que me permiten desconectar y observar el mundo desde otras perspectivas, culturas y geografías. También escucho continuamente podcast de temáticas de todo tipo, que me ayudan a mantenerme conectado con otras áreas del conocimiento y sectores.

¿Un libro?

«Pensar rápido, pensar despacio» de Daniel Kahneman (Premio Nobel de Economía), donde explica los sesgos cognitivos que influyen en la toma de decisiones humanas. En seguridad, inteligencia y ciberseguridad, comprender cómo pensamos y por qué erramos es esencial para mejorar el análisis y la anticipación.

La intuición puede ser útil, pero el pensamiento crítico y analítico es indispensable en contextos complejos. Este libro ayuda a mejorar la calidad de los análisis y decisiones bajo presión, evitando errores de percepción o sobreconfianza.

¿Una canción?

«Hall of Fame» de The Script ft. will.i.am. Es una canción que inspira a superarse, dejar huella y perseguir la excelencia, valores que identifican tanto a los profesionales de la seguridad como a los líderes que buscan proteger y transformar su entorno. Su mensaje de propósito y perseverancia conecta con la esencia del liderazgo en este ámbito.

¿Un lugar para desconectar?

Cualquier lugar recóndito y alejado de la civilización.

¿Un momento de la historia que te hubiera gustado vivir personalmente?

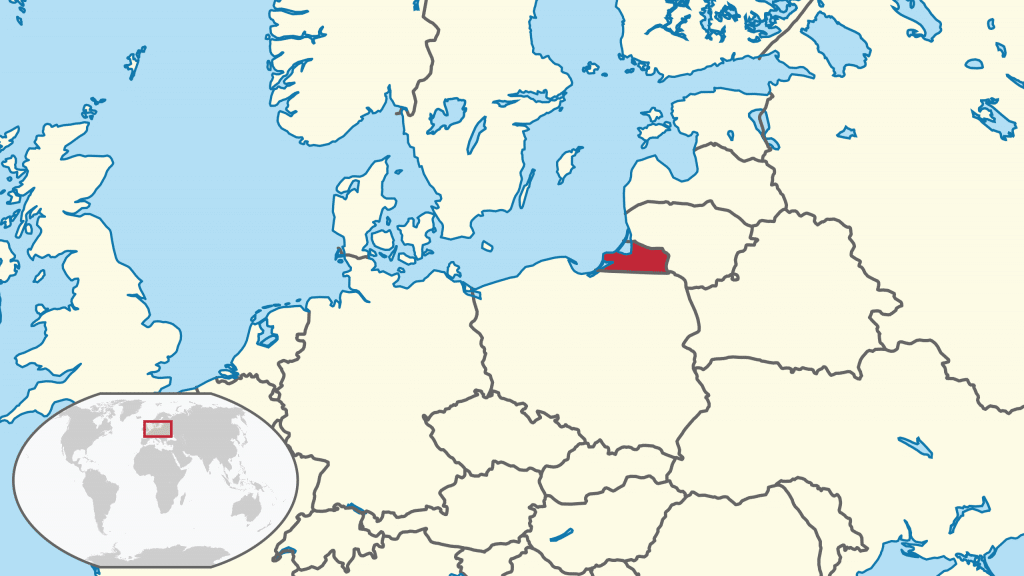

El periodo de la caída del Muro de Berlín, por lo que representó en términos de libertad, cambio geopolítico y esperanza colectiva. Fue un punto de inflexión que demostró que incluso los sistemas más rígidos pueden transformarse cuando la sociedad se une por un propósito.

LISA Institute también organiza eventos clave en el ámbito de la inteligencia, la ciberseguridad y la criminología aplicada. Este congreso es un ejemplo del compromiso con la formación de calidad y la creación de espacios de encuentro entre profesionale

➡️ Para conocer en detalle el desarrollo del Congreso LISA 2025, hemos publicado una serie de artículos que resumen las distintas mesas redondas y la entrega de premios.

- Mesa redonda #1 – Talento y capacidades institucionales en Seguridad, Inteligencia y Defensa

- Mesa redonda #2 – Inteligencia: obtención, análisis y apoyo a la toma de decisiones

- Mesa redonda #3 – Ciberseguridad: la gran oportunidad, tanto para técnicos como no técnicos

- Mesa redonda #4 – Internacional y Geopolítica: roles y organizaciones que necesitan comprender el plano internacional

- Mesa redonda #5 – Seguridad y Criminología: prevención, análisis e investigación en el sector público y corporativo

- Mesa redonda #6 – Estrategia y Prospectiva: cómo potenciar la anticipación para asesorar a decisores en instituciones y empresas

- Premios LISA a mejores alumnos y profesores (2025)

- Premios LISA a empresas e instituciones referentes en el sector (2025)